パソコンのメンテナンスマニュアル

パソコンのメンテナンスマニュアル

ここではパソコンをメンテナンスしていく上で知っておくとよいことを記述します。

(1)Windowsの更新プログラムを最新のものにアップデートしよう

Windows更新プログラムは必要に応じて手動でアップデートしよう

- windows 10の更新プログラムは基本的に日々使用していると自動的に適用されます。パソコンを終了するときに “更新プログラムを適用しています” というようなメッセージが表示される場合がありますがそのときインストールされています。しかし更新のタイミングが思い通りにならなかったり、何かのタイミングで自動更新が滞ってしまい古い更新プログラム状態のままになっている場合があります。そのため定期的に手動にて更新プログラムを適用することをお勧めいたします。

Windows更新プログラムの適用方法

- [Windowsスタート]ボタン→[設定]→[更新とセキュリティ]とクリックしていきます。

インターネットにつながっている場合は自動的に更新プログラムのチェックが行われ必要と思われるプログラムが自分のパソコンにインストールされていきます。

Windows10、11のバージョン(大型アップデート)を意識して運用しよう

- windowsのバージョンを確認しておく。

- 自分が使っているパソコンのwindowsのバージョンはいつも知っておく方が良いと思います。

例えば2022年の秋に出たバージョンでは22H2というような表現をします。 以下の方法で画面を出しますとバージョンを確認することができます。 - [windowsスタート]ボタン→[設定]→[システム]→[詳細情報]で表示される画面内で "windowsの仕様” の ”バージョン" という項目を確認ください。21H2,20H1などと表示されているところです。最新は、22H2、23H2などです。

- 自分が使っているパソコンのwindowsのバージョンはいつも知っておく方が良いと思います。

- Windows10 Windows11 の大型アップデートのバージョンについて

- windows 10は2022年秋に出た22H2というバージョンが最後になり、このバージョンのサポート期間が終了した時点でwindows 10のサポートは終了です。Windows11は2024年秋に出た24H2というバージョンが最新になります。一年に一度メジャーアップデートがあると思いますので、注意して大型アップデートを実施します。

大型アップデートに対するマイクロソフトのサポートは2年程度しかありませんので、注意しておきましょう。

(windows 10のサポート終了日時は2025年10月14日です。意識しておいてください。)

- windows 10は2022年秋に出た22H2というバージョンが最後になり、このバージョンのサポート期間が終了した時点でwindows 10のサポートは終了です。Windows11は2024年秋に出た24H2というバージョンが最新になります。一年に一度メジャーアップデートがあると思いますので、注意して大型アップデートを実施します。

Windows更新プログラムが最新のものになっているか確認しよう

- [設定]のWindowsアップデートのところで “最新の状態です” と表示されていれば問題ありません。

- Windowsのアップデートを行うときに”オプションの更新プログラム”という文字が表示されることがありますがこちらについてもすべて適用しておくことをお勧めします。そのパソコンにとって大事なドライバーなどがその一覧の中に含まれている場合もありますから確実にインストールしておきましょう。

Windows更新プログラムが異常終了してしまう場合の対処

- トラブルシューティングの機能を使って、Updateの修復を行いましょう。それでもうまくいかない場合は、修理サポートを専門の方に依頼しましょう。

(2)定期的にメンテナンス操作を実行してPCの健康状態を保とう

(A) sfcコマンド でOSの不具合を修復しよう

- WINDOWS OSの不具合を自動的に修復してくれるコマンドです。

- 今までの実績では、パソコンが異常に遅い、ネットにつながらない、Updateができない、その他たくさんの改善を行うことができました。

- Windowsの大型アップデートを行ったあとでは、必ずと言っていいほどこのコマンドで不具合が見つかります。

- OSは少々不具合があってもそのまま使える場合がほとんどですが、可能な限り正しく修復された状態で使用していくほうが良いと思います。

- 数か月に一度、あるいは大型アップデートの度に必ず実行することをお勧めします。

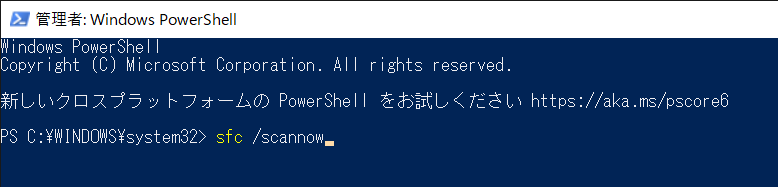

- <操作方法>

- ①Windowsの[スタートボタン] を右クリック。

- ②[Windows Powershell(管理者)] をクリック。

- ③“sfc /scannow”と入力。

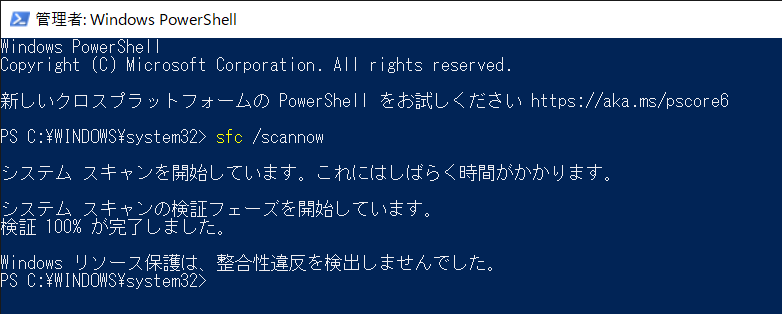

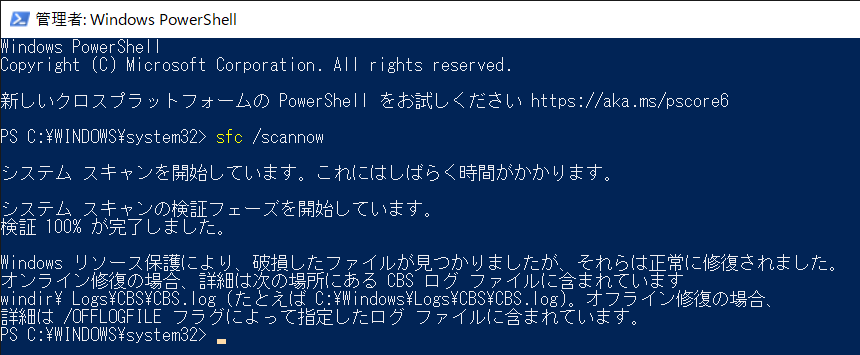

終了するまでに数分から数十分かかります。

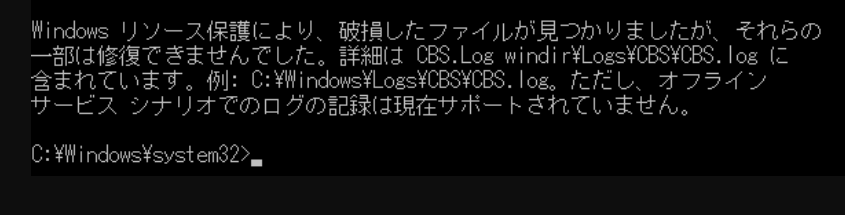

終了したらメッセージの内容を確認します。

(正常な場合のメッセージ)

……不具合はありません。継続使用してください。

(異常が発見され修復された場合のメッセージ)

……修復されましたので継続使用してください。

(異常が発見されたが修復できなかった場合のメッセージ)

……別途修復作業が必要です。御近くも修理店に相談ください。